Pollinisateurs / Save local bees

L’abeille noire : une perle rare à protéger d’urgence

L’abeille noire, notre abeille locale française, est confrontée à une course à la rentabilité. Progressivement remplacée par d’autres sous-espèces importées, souvent inadaptées à nos territoires et plus fragiles, sa population est en déclin. Il est urgent de la protéger.

L’abeille noire, une sous-espèce unique

Vive, frugale et résistante, l’abeille noire (Apis mellifera mellifera) s’est implantée durablement du sud des Pyrénées jusqu’à la Scandinavie. Cette abeille européenne à la robe brune sombre se distingue par son abdomen large et son adaptation remarquable aux climats froids et aux ressources irrégulière. Sa trompe est relativement courte et ses nombreuses soies (poils) en font une pollinisatrice hors pair, indispensable à la survie de nombreuses plantes sauvages et à la qualité de nos productions agricoles.

Issue de l’une des quatre grandes lignées évolutives du genre Apis, l’abeille noire est une sous-espèce de l’abeille mellifère que l’on retrouve à l’état naturel dans toute l’Europe. Elle a traversé les âges, façonnée par un environnement exigeant qui a renforcé ses qualités de survie et son efficacité.

Particulièrement bien adaptée au climat européen, l’abeille noire est plus résistante aux maladies et les ouvrières sont reconnues pour leur longévité. Elle est capable de faire face aux conditions extrêmes de l’hiver : la taille de la colonie diminue alors et les abeilles consomment leurs réserves de miel avec parcimonie, un processus de régulation qui augmente leurs chances de survie.

©Thierry Vezon

Abeille sauvage ou domestique ?

Les abeilles sociales, noires ou autres, ont un statut incertain, à mi-chemin entre domestique et sauvage. D’un côté, elles se nourrissent seules, s’adaptent aux conditions extérieures et n’ont pas besoin de protection dispensée par l’homme. De l’autre, elles sont amenées à vivre dans un abri fabriqué par un apiculteur, dont elles deviennent la propriété, et qui peut désormais contrôler sa reproduction.

Autrefois, les abeilles domestiquées pouvaient redevenir sauvages lors de l’essaimage. La reine abeille noire quittait alors la colonie pour fonder un essaim sauvage, assurant la reproduction naturelle. Réciproquement, elles pouvaient redevenir domestiques en passant d’une cavité naturelle à une ruche. Mais aujourd’hui, ce comportement s’efface. Les essaims naturels sont moins nombreux. L’apiculture moderne, qui vise à réduire l’essaimage en contrôlant la reproduction des abeilles, restreint l’autonomie de l’abeille, la rapprochant du modèle agricole standardisé.

Résultat : l’abeille noire, peut être considérée à la fois comme sauvage et domestique. Cette absence de catégorisation officielle est problématique car seule une espèce sauvage peut être reconnue légalement comme « espèce menacée ». Or l’abeille noire est de fait une sous-espèce menacée en France pour plusieurs raisons.

Chronique d’une disparition massive ?

Depuis une vingtaine d’années, les abeilles disparaissent massivement partout dans le monde. Dans les ruchers les plus touchés, les apiculteurs enregistrent jusqu’à 90 % de pertes. En Europe, entre 2012 et 2014, les taux annuels de mortalité se situaient en moyenne autour de 23 % Programme d’observation Epilobee , contre 5 % à 10 % de mortalité naturelle.

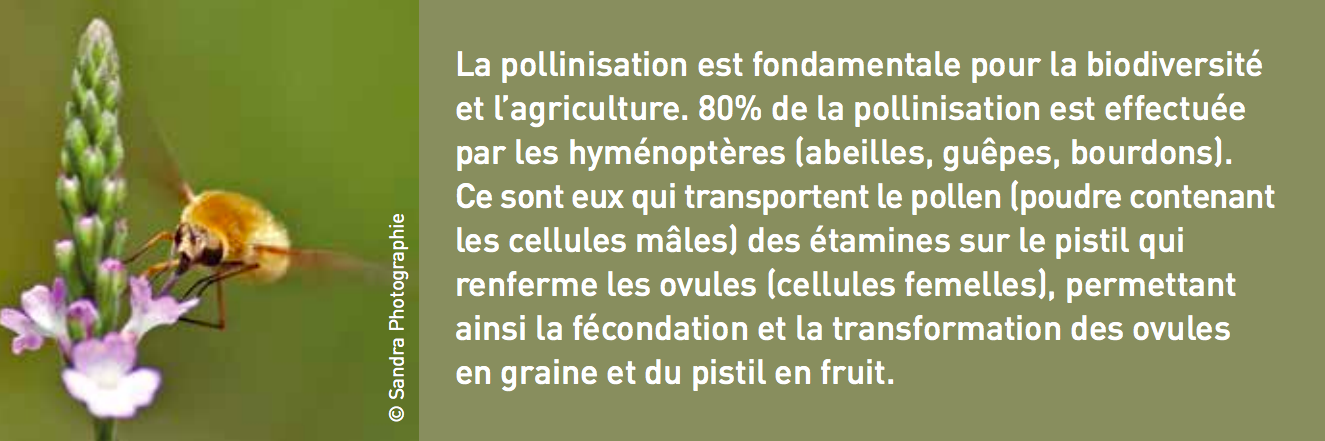

Ce phénomène, connu sous le nom de syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles, menace l’ensemble des pollinisateurs. En cause : les pesticides et en particulier les néonicotinoïdes, mais aussi la perte de biodiversité des plantes, liée à l’agriculture industrielle intensive, qui limite les ressources alimentaires.

Outre ces facteurs qui affectent tous les pollinisateurs, des menaces spécifiques pèsent sur l’abeille noire : une mauvaise réputation et l’importation massive d’essaims d’abeilles non locales.

La mauvaise réputation

L’utilisation de l’abeille noire par les apiculteurs a fortement reculé car elle a la réputation d’être agressive et de produire peu de miel. L’abeille noire n’est certes pas une abeille docile. Pour certains, cette capacité à se défendre, cette réactivité au stress, sont même un avantage car elles obligent les hommes à adopter des pratiques apicoles qui respectent sa nature. Des scientifiques ont montré par ailleurs que ce sont surtout les abeilles hybrides, issues des croisements entre abeilles importées et abeilles noires, qui sont agressives et difficiles à manipuler. Quant à son supposé faible « rendement », les connaisseurs avancent qu’il est largement compensé par sa frugalité, le peu d’interventions qu’elle nécessite et sa régularité, les butineuses noires travaillant aussi par mauvais temps et étant plus performantes sur les floraisons précoces et tardives.

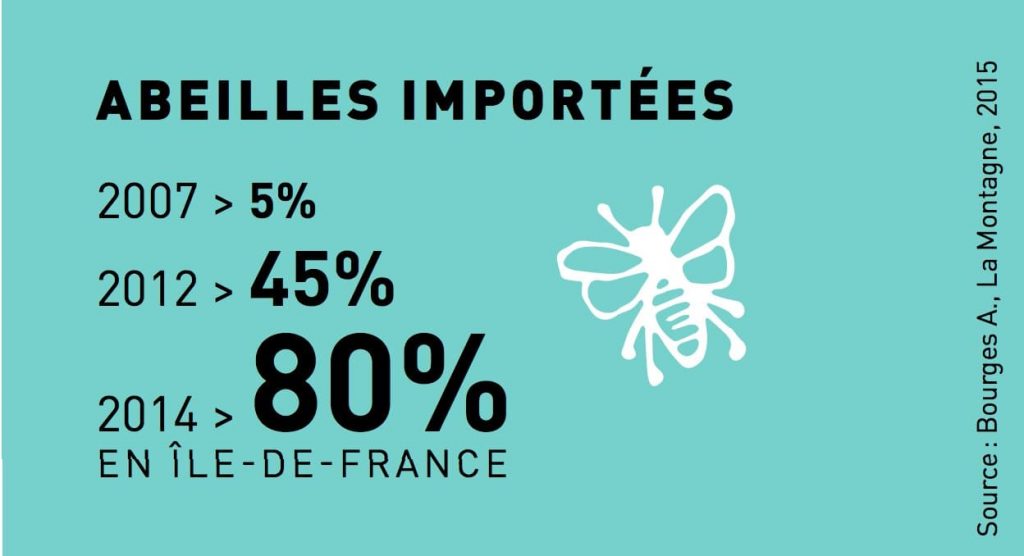

L’importation massive d’essaims

Du fait de cette réputation d’abeille nerveuse et peu productive, et en l’absence de marché local d’abeilles noires, les apiculteurs professionnels français se sont tournés vers l’importation de sous-espèces aux rendements plus importants à court terme : l’abeille italienne (Apis mellifera ligustica) dans les années 30, pour butiner le colza ; l’abeille caucasienne (Apis mellifera caucasica) dans les années 50, leurs trompes plus longues pouvant butiner le trèfle ; la Buckfast, une souche issue de multiples croisements opérés par un moine dans l’abbaye du même nom.

Il n’existe aucune mesure légale nationale ou européenne qui permette de réguler ces importations d’un point de vue génétique. Certains États, notamment l’Italie dont les abeilles sont les plus utilisées dans le monde pour l’apiculture, n’ont aucun intérêt à une telle réglementation.

L’hybridation, ou métissage, qui résulte de ces importations, participe pourtant à la fragilisation de la sous-espèce locale. Croisées avec des abeilles moins autonomes et moins adaptées au milieu, les abeilles hybrides sont plus faibles et demandent davantage de soins et d’entretien. À terme, ces abeilles métisses risquent de ne plus comporter ni les caractéristiques initiales de l’abeille importée (docilité et rendement), ni les capacités de résistance de l’abeille noire.

Protéger l’abeille noire, pourquoi ?

- Intérêt patrimonial

Cette sous-espèce existe depuis un million d’années ; il s’agit d’un patrimoine génétique à préserver et à transmettre aux futures générations et à tous les acteurs de l’agriculture.

- Intérêt écologique

Les pollinisateurs ne sont pas interchangeables : ils ne vivent pas dans les mêmes milieux ni aux mêmes périodes de l’année et butinent des fleurs différentes en fonction de la longueur de leur trompe. Plus adaptée au climat local, l’abeille noire va vraisemblablement assurer une pollinisation plus constante, régulière et variée que les sous-espèces importées.

- Intérêt économique

Plus résistante, d’une grande longévité, l’abeille noire demande moins d’entretien aux apiculteurs et sa production de miel est plus régulière. Elle est adaptée à une apiculture sédentaire pollinisant les milieux et les cultures 365 jours par an.

Comment protéger l’abeille noire ?

- En accélérant la transition agricole vers un modèle national et européen qui ne repose plus sur le tout-pesticide et les engrais chimiques mais favorise la biodiversité et la viabilité du métier d’agriculteur.

- En revalorisant les qualités de l’abeille noire auprès du grand public, des pouvoirs publics et des apiculteurs.

- En encourageant l’élevage de reines et la production locale d’essaims auprès des professionnels.

- En repensant les dogmes en matière de rentabilité apicole et en menant des études sur la rentabilité (plus-value par colonie) d’une apiculture à base d’abeilles noires comparée à une apiculture institutionnalisée à base d’autres abeilles.

- En favorisant des pratiques apicoles respectueuses de sa nature indocile. Des apiculteurs très attachés à ses qualités d’animal sauvage souhaitent au contraire éviter toute sélection opérée pour les besoins d’une apiculture productiviste fondée sur des stratégies d’intensification des rendements.

- En créant des conservatoires d’abeilles noires, comme il en existe une quarantaine en Europe, une zone définie au sein de laquelle les colonies d’abeilles sont préservées dans le respect de l’espèce : absence de transhumance (les ruches ne sont pas déplacées), de sur-nourrissement (les abeilles ne sont nourries avec des sirops sucrés uniquement en cas de besoin et à hauteur de ce qui est prélevé uniquement), et d’importations d’abeilles non locales. En décembre 2015, une dizaine de conservatoires en France ont ainsi créé la FEDCAN, la Fédération européenne des Conservatoires de l’abeille noire, avec le concours de POLLINIS et de Lionel Garnery, chercheur du CNRS, spécialiste de la génétique de l’abeille noire.

Foire aux questions : l'abeille noire

1 ) Où vivent les abeilles noires ?

L’abeille noire peuple les vastes étendues d’Europe de l’ouest et du nord. Elle compte parmi les espèces s’étant le mieux adaptées aux changements climatiques du continent. Cette abeille européenne est présente dans nos régions depuis des millénaires. Afin de protéger cette espèce et son patrimoine génétique local, il existe des zones protégées, notamment en France, au Danemark, ou en Belgique. Des mesures de sauvegarde sont mises en place dans ces habitats, interdisant par exemple, l’introduction d’autres sous-espèces que l’abeille noire.

2 ) L’abeille noire est-elle rare ?

A l’instar de la majorité des pollinisateurs, l’abeille noire est une espèce menacée par l’usage des pesticides, la dégradation des habitats refuges et un modèle agricole intensif. Rien qu’en Ile-de-France, plus de la moitié des abeilles noires ont disparu en seulement quinze ans. Un constat alarmant partagé dans des pays tels que la Finlande. Des mesures de conservation sont prises pour la préserver : en France, par exemple, on dénombre une dizaine de sanctuaires – au sein de la Fédération Européenne des Conservatoires de l’Abeille Noire (FEdCAN) – créés également pour tenter de limiter les fécondations de sous-espèces et ainsi empêcher la disparition de l’abeille noire.

3 ) Pourquoi l’appelle-t-on abeille noire ?

L’abeille noire ou Apis mellifera mellifera, tient probablement son nom de ses poils bruns et de sa couleur sombre. C’est une sous-espèce de l’abeille mellifère – Apis mellifera, très légèrement plus noire. Selon Lionel Garnery, chercheur au CNRS et spécialiste de la génétique des abeilles, une colonie est définie comme « noire » lorsque la majorité de sa population sont des abeilles noires.

POLLINIS SE BAT POUR SAUVER L’ABEILLE NOIRE

ET LES ABEILLES LOCALES D’EUROPE

POLLINIS entend protéger l’abeille noire et toutes les abeilles locales européennes dans leur environnement. Elle milite pour cela auprès des décideurs politiques français et européen, et développe des projets de conservation avec des apiculteurs aux pratiques naturelles et peu interventionnistes, qui permettent aux butineuses d’évoluer, de s’adapter constamment aux conditions changeantes de leur environnement. Comme elles le font depuis des millions d’années.

POLLINIS a besoin du soutien de toutes les personnes engagées dans cette lutte vitale pour la survie des abeilles et de la biodiversité qui en dépend. S’il vous plaît, faites un don aujourd’hui même pour financer nos actions et nos recherches !

Si vous payez des impôts, votre don ouvre droit à 66% de réduction fiscale. Exemple : un don de 10€ par mois vous revient à 3,40€ après impôts

Choisissez une option

Veuillez sélectionner un montant avant de continuer.