Pesticides / Néonicotinoïdes

Instrumentalisé par l’agroindustrie, ignoré par l’État : ce que dit vraiment le rapport de l’INRAE sur les alternatives aux néonicotinoïdes

Lors de l’examen à l’Assemblée de la pétition contre la loi Duplomb, la réautorisation des néonicotinoïdes a été au centre des débats. Avec un nouvel argument pour les défenseurs de l’acétamipride : un rapport de l’INRAE, qui pointe selon eux l’absence d’alternatives à cette substance toxique dans plusieurs filières. Instrumentalisé par les tenants de l’agroindustrie, ce document souligne en réalité la nécessité pour l’État d’investir massivement, pour développer des solutions sans pesticides et soutenir les agriculteurs dans leur transition. Une volonté politique absente du budget 2026.

En mai dernier, alors que la loi Duplomb mobilisait déjà des centaines de milliers de citoyens et de scientifiques contre elle, la ministre de l’Agriculture commandait un rapport à l’INRAE, pour identifier les alternatives aux néonicotinoïdes dans les filières les plus touchées par l’interdiction de ces pesticidesConformément aux demandes de la ministre de l’Agriculture, l’INRAE a analysé les alternatives aux néonicotinoïdes dans 6 secteurs, correspondant à 6 usages différents de ces pesticides :

la lutte contre les pucerons de la betterave, contre les pucerons et anthonomes du pommier, contre les mouches du cerisier, les punaises et coléoptères de la noisette, les mouches du figuier et les pucerons du navet., bannis en France depuis 2018.

À la publication des conclusions du rapport fin octobre, les réactions de l’agroindustrie ne se sont pas faites attendre. « Le travail des experts de l’INRAE vient pleinement confirmer notre analyse sur l’impasse technique dans laquelle se trouvent les betteraviers face à la jaunisse. Nous demandons au gouvernement de déposer immédiatement un projet de loi qui nous donnera accès aux mêmes moyens de protection que nos voisins européens », s’est empressée de commenter la Confédération générale des betteraviers (CGB), syndicat affilié à la FNSEA. En visite dans une exploitation en Bourgogne ce 7 novembre, la ministre Annie Genevard a enfoncé le clou : « Aujourd’hui, il y a une vraie situation d’impasse et on n’a pas le droit de laisser les agriculteurs dans l’impasse ».

L’article de la loi Duplomb prévoyant la réautorisation des néonicotinoïdes a beau avoir été censuré par le Conseil constitutionnel, l’agroindustrie et ses soutiens poursuivent leur combat acharné pour le retour de ces molécules toxiques. Quitte à mentir sur les conclusions du rapport de l’INRAE, qui sont bien plus nuancées qu’ils ne le laissent entendre.

Ce que dit vraiment le rapport de l’INRAE

En vérité, pour trois des six usages identifiés par le ministère de l’Agriculture, la question de la recherche d’une alternative aux néonicotinoïdes ne semble même pas se poser, tant l’effet de la suppression de ces substances sur l’état des cultures semble négligeable.

Dans le secteur de la betterave, par exemple, le retrait des néonicotinoïdes « ne met pas en évidence de différence significative de rendement », indiquent les chercheurs. Même si la jaunisse sévit dans certaines exploitations, la maladie est « loin d’être un problème chaque année » et les épisodes marquants restent « peu fréquents ».

Le constat est le même pour les producteurs de pommes. L’analyse comparée des rendements des exploitations utilisatrices et non-utilisatrices de néonicotinoïdes depuis 2012 « ne met pas en évidence de différences notables », souligne le rapport.

Dans son courrier de saisine de l’INRAE, Annie Genevard demande aussi aux chercheurs d’analyser les alternatives à l’acétamipride dans des filières où son usage avant l’interdiction ne semblait pas particulièrement répandu ni nécessaire.

C’est le cas des cultures de navets, où les néonicotinoïdes peuvent en théorie être utilisés pour lutter contre un puceron (Lipaphis erysimi). Après avoir auditionné les acteurs du secteur, les chercheurs de l’INRAE affirment dans leur rapport que ce parasite « n’est généralement pas considéré comme un ravageur important ». « Sauf conditions climatiques particulières, les cultures de navets destinés à l’industrie sont le plus souvent épargnées par les dégâts de pucerons », précisent-ils.

Des filières en difficulté…

Dans certaines filières, les circonstances semblent toutefois plus délicates. Pour les producteurs de cerises, l’INRAE souligne ainsi un « risque de voir la situation se dégrader à court terme, si l’accès à des solutions efficaces n’est pas rapidement sécurisé ». Les cultivateurs de noisettes sont aussi en grande difficulté : « Des solutions sont envisageables, mais le risque est que la filière disparaisse avant que ces solutions ne soient opérationnelles », alertent les chercheurs.

Mais, loin de parler d’impasse, l’institut met en avant l’existence de solutions qui permettraient d’éliminer les ravageurs de ces cultures sans utiliser de pesticides chimiques. Dans le cas de la cerise, recouvrir les arbres de filets permet de lutter contre les mouches avec « une très bonne efficacité ». Lorsque les mailles du filet sont très petites (environ 700 micromètres), les chercheurs de l’INRAE constatent même « une réduction totale des infestations ». Seul inconvénient de cette technique « très performante », souligne le rapport : elle demande aux agriculteurs un investissement conséquent.

La situation des exploitations de noisettes semble plus critique. Dans leur rapport, les chercheurs recensent plus d’une dizaine d’alternatives aux néonicotinoïdes pour la filière : lutte biologique avec des champignons entomopathogènesCe champignon parasite microscopique se fixe généralement sur la surface externe du corps des insectes, puis prolifère jusqu’à entraîner sa mort. ou des insectes parasitoïdesLes parasitoïdes sont des organismes qui se développent sur ou à l’intérieur d’une espèce dite « hôte », conduisant à la mort de ce dernier., installation de filets sur les arbres ou de plantes « pièges » autour des cultures pour attirer les ravageurs… Mais ces solutions « ne sont pas à ce jour opérationnelles », estiment-ils, soulignant que la plupart demandent encore trois à cinq années de recherches.

…qui nécessitent le soutien de l’État

Pour ces filières en difficulté, où la suppression des néonicotinoïdes semble poser de véritables problèmes, les exploitants ont davantage besoin du soutien de l’État que de la réautorisation de substances toxiques pour la santé humaine et la biodiversité.

Un constat partagé par la co-rapporteure de la pétition contre la loi Duplomb, la députée et ingénieure agronome Aurélie Trouvé (La France insoumise). Pour la filière noisette, qui compte seulement 300 producteurs, « un tel soutien sur une durée de 5 ans [temps nécessaire pour faire aboutir les recherches sur les alternatives, estimé par le rapport de l’INRAE] demande une enveloppe budgétaire tout à fait raisonnable, c’est uniquement une question de volonté politique », affirme-t-elle en avant propos de son rapport.

Pour sortir d’un modèle agricole dépendant de la chimie, l’État ne doit pas seulement soutenir les filières dans leur transition, mais aussi investir massivement dans le développement d’alternatives aux pesticides. Mais, dans ce champ là aussi, le manque de volonté politique se fait ressentir.

Depuis 2024, le gouvernement a bien initié un plan d’action spécifique à ce sujet, le PARSADAPlan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures.. Selon le rapport de l’INRAE, c’est d’ailleurs ce programme du ministère de l’Agriculture qui doit financer la recherche et le développement de l’usage des parasitoïdes, pour lutter contre la punaise diabolique qui attaque les noisetiers. « Il est essentiel de mener à terme ces travaux pour aboutir au plus vite à une solution susceptible de réduire à grande échelle les incidences de ce ravageur », alertent les chercheurs.

Une coupe budgétaire drastique dans la recherche d’alternatives aux pesticides

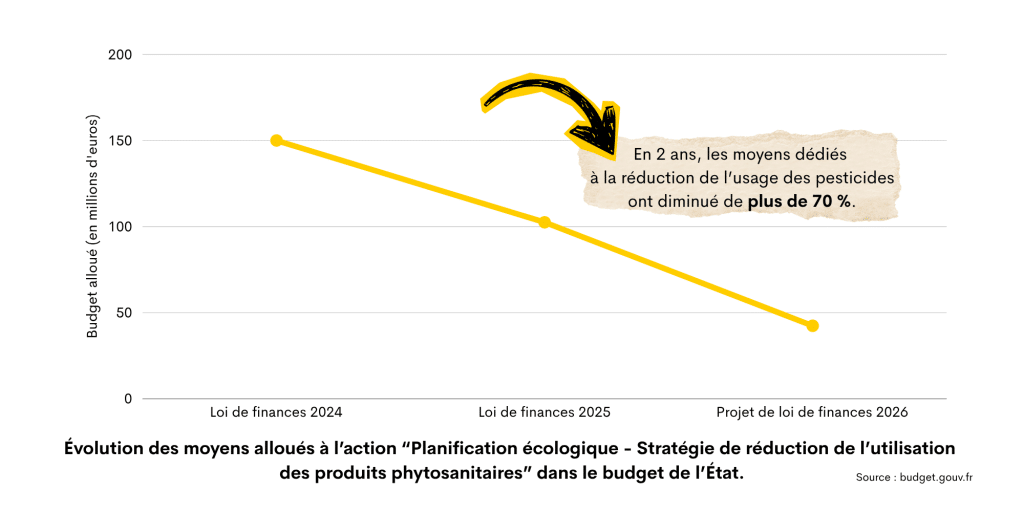

Mais, moins de deux ans après la mise en place de ce plan par le gouvernement, le volet « Stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires » du budget de l’État pourrait être victime d’une coupe drastique. À sa création en 2024, cette ligne budgétaire essentiellement dédiée au financement du PARSADA a été dotée de 150 millions d’euros. En 2025, déjà, cette enveloppe a été réduite à 100 millions d’euros.

Pour 2026, le projet de budget actuellement examiné par le Parlement propose de financer ce volet à hauteur de 42 millions d’euros. Si ces crédits sont validés par les députés et les sénateurs sans aucune modification, le PARSADA perdrait plus de 70 % de ses moyens par rapport à 2024.

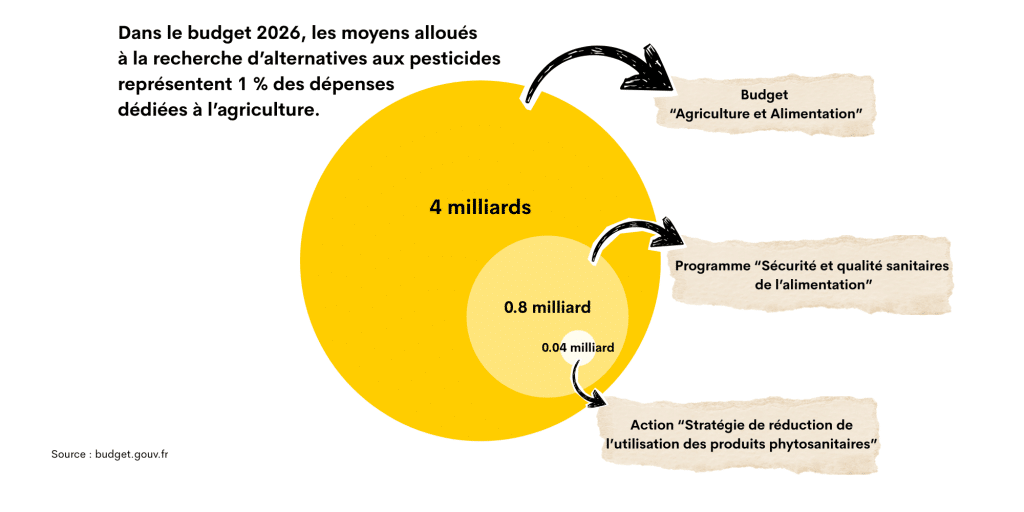

Alors que les études scientifiques s’accumulent pour dénoncer la toxicité des pesticides pour l’ensemble du Vivant, le retrait progressif de ces produits du marché semble inévitable. Pourtant, dans le volet agriculture du projet de loi de finances pour 2026, le gouvernement fait le choix d’allouer moins d’un pourcent de ses dépenses au développement d’une stratégie de réduction de l’usage des produits phytosanitaires.

Sans financement de la recherche d’alternatives à ces substances, sans soutien des agriculteurs dans leur transition, c’est bien l’État qui met des agriculteurs dans l’impasse.