Pesticides / SDHI

2 experts témoignent des failles de l’évaluation des risques des pesticides SDHI

Alors que les études documentant la toxicité mitochondriale des pesticides SDHI s'accumulent, elle reste dans l'angle mort des agences sanitaires. Deux spécialistes des mitochondries, mandatés par l'Anses dans le cadre d'un groupe de travail dédié à ces substances, reviennent ici sur les raisons qui les ont poussés à démissionner de ce groupe. Leur témoignage illustre en partie l'impasse dans laquelle se trouve l'évaluation des risques des pesticides en France.

Onze substances SDHIInhibiteurs de la succinate déshydrogénase. Ils tiennent leur nom de l’enzyme dont ils bloquent l’activité, la SDH (voir plus bas). sont aujourd’hui autorisées dans l’Union européenne, comme le boscalid de BASF – contre lequel POLLINIS a déposé deux recours – ou le fluopyram de Bayer. Ces molécules partagent deux points communs : elles ciblent toutes la SDHLa SDH, pour succinate déshydrogénase, est présente chez de très nombreux êtres vivants. Elle intervient dans le complexe II de la chaîne respiratoire des mitochondries, permettant non seulement la respiration des cellules mais également la production d’énergie., une enzyme essentielle à la respiration des cellules, et ont passé les tests d’évaluation censés garantir leur sûreté sanitaire et environnementale.

En 2017, deux chercheursPierre Rustin, directeur de recherche au CNRS/INSERM, et Paule Bénit, ingénieure de recherche à l’INSERM. alertent pourtant l’Agence sanitaire française (Anses) : leurs expériences démontrent que les SDHI peuvent affecter la respiration des cellules des êtres humains et des vers de terre, et ils s’interrogent sur leur prise en compte dans les dossiers règlementaires. Un an plus tard, et aux côtés d’autres scientifiques, ils écrivent dans les colonnes de Libération : « [Les] anomalies épigénétiques liées au blocage de la SDH (…) ne sont pas détectées, ni testées, au cours des tests de toxicité conduits avant la mise sur le marché des pesticides »« Une révolution urgente semble nécessaire dans l’usage des antifongiques »Libération (2018).

Alors qu’entre 500 et 600 tonnes de substances SDHI sont vendues chaque année en France depuis 2010, les études documentant leur toxicité pour de nombreux organismes (dont les abeilles domestiques et sauvages Azpiazu, C., Bosch, J., Bortolotti, L. et al. Toxicity of the insecticide sulfoxaflor alone and in combination with the fungicide fluxapyroxad in three bee species. Sci Rep 11, 6821 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-86036-1) s’accumulent mais demeurent dans l’angle mort de l’évaluation menée par l’Anses. Le rapport final de 2023 du groupe de travail (GT) SDHI lancé par l’Agence en 2020, témoigne aussi des nombreuses tensions sur l’évaluation des SDHI : retard, avis divergents, signalement et… démissions.

Parmi les quinze experts mandatés, trois spécialistes des pathologies mitochondriales et du métabolisme – dont les compétences s’avèrent essentielles à la compréhension et l’évaluation des risques des SDHI – ont d’ailleurs quitté le GT fin 2022. Deux d’entre eux, Frédéric Bouillaud et Béatrice Morio-Liondore, ont accepté de revenir pour POLLINIS sur les raisons de leur démission.

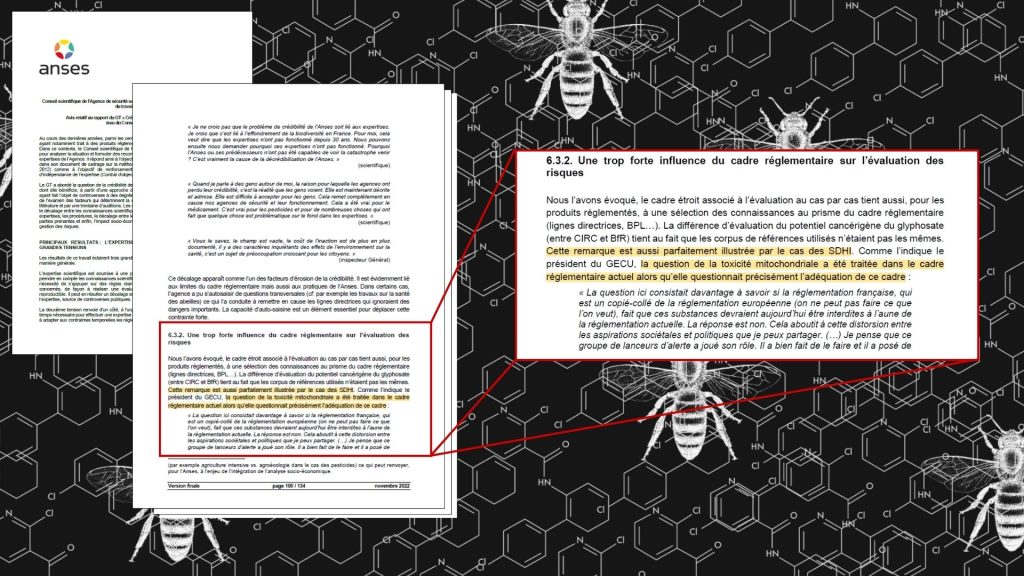

« Comme l’indique le président du [groupe d’expertise collective d’urgence], la question de la toxicité mitochondriale a été traitée dans le cadre réglementaire actuel alors qu’elle questionnait précisément l’adéquation de ce cadre », résumait en 2023 le rapport du conseil scientifique de l’Anses sur la crédibilité de son expertise.

Frédéric Bouillaud est directeur de recherche à l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) et encadre depuis 2010 l’équipe « Mitochondries, bioénergétique, métabolisme et signalisation » de l’Institut CochinCentre de recherches rattaché à l’Inserm, au CNRS (Centre nationale de la recherche scientifique) et à Université Paris Cité.. Ses recherches portent notamment sur les mitochondries, des organites qui assurent une grande partie de la conversion de l’énergie dans les cellules animales, et dont l’enzyme SDH fait partie. Une expertise d’autant plus précieuse au sein d’un groupe de travail devant porter « une attention spécifique » à la « toxicité mitochondriale des substances actives de la famille des SDHI ». Le 1er novembre 2022, Frédéric Bouillaud devient le premier démissionnaire du GT.

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous quitté le groupe de travail SDHI ?

F.B : Initialement le mandat du groupe de travail décrit dans l’autosaisine de l’ANSES comprenait deux demandes de nature un peu différentes :

- Une évaluation des valeurs toxicologiques de référence (VTRs) concernant l’exposition humaine ;

- Celle-ci devait se faire à la lumière d’un risque d’empoisonnement de la respiration cellulaire (activité des mitochondries). Et des recommandations pour une meilleure prise en compte de ces effets « mitochondriaux » devaient être formulées.

La première demande s’est révélée être la demande principale. Dans ces conditions, seule l’évaluation « toxicologique » semblait légitime, et la reconnaissance d’effets sur la respiration cellulaire dans les dossiers ne pouvait être qu’indirecte. Il s’agissait enfin d’un avis d’expert, et non de faits bien documentés dans des dossiers qui ne s’en souciaient absolument pas et d’un point de vue contestable (et contesté donc). La simple recherche des termes « mitochondrie » ou « succinate » montre qu’ils sont présents marginalement dans les documents utilisés.

Dans ces conditions, la présence d’experts du domaine mitochondrial dans le GT-SDHI envoyait un message ambigu puisque leur présence pouvait laisser penser qu’ils validaient les conclusions « toxicologiques » et le rapport tel qu’il se profilait à la fin 2022.

J’ai donc justifié ainsi mon départ auprès du président du GT : « A titre personnel, je me considère donc comme hors sujet et n’ai aucune raison de porter les conclusions essentielles de ce rapport qui concernent la révision des VTRs. L’ensemble de mes déconvenues avec les documents afférents est à minima une raison supplémentaire. Mon rôle se limite donc à contribuer à la rédaction de chapitres généraux sur l’enzyme cible de ces inhibiteurs. A partir de celles-ci des scénarios spéculatifs sont possibles et donc leur légitimité contestable/contestée ».

Les recherches que vous avez menées dans le cadre du groupe de travail SDHI ne font pas partie de l’avis final de l’Agence, annexes comprises : vous les avez d’ailleurs publiées après votre démission dans la revue International Journal of Molecular Sciences. Quels en sont les principaux résultats, et comment interprétez-vous leur absence dans le rapport ?

F.B : L’absence de mes recherches dans le rapport reflète selon moi plusieurs « contraintes ». J’avais tout d’abord proposé que la présentation de la SDH faite dans cet article devienne une annexe, ce qui aurait permis de la développer davantage, aurait rendu le rapport plus lisible, et concentré sur le message (devenu le) principal. S’y ajoutait enfin le risque d’un conflit de droits sur des figures qui auraient pu êtres présentes dans l’article et dans le rapport, j’ai donc proposé qu’il serait plus simple de ne pas les y inclure.

Le GT SDHI qui s’est prolongé au-delà de mon départ a donc évolué vers une rédaction nouvelle. J’ai proposé un avis divergent, qui clarifiait les causes de mon départ. Cela n’a pas été accepté de la part d’un expert démissionnaire. J’imagine que c’est une règle d’usage et n’ai pas d’avis sur cette décision.

Concernant l’article, deux aspects semblaient pour moi importants :

- La discordance entre les modes d’administrations dans les études ADME (Assimilation, Distribution, Métabolisme, Élimination) et les études d’exposition. Les premières utilisent des formulations liquides optimisées pour une assimilation maximale par gavage : elles contiennent des huiles ou émulsifiants, certains présents dans l’alimentation humaine. L’assimilation des SDHI est alors proche de 100 %. Les études d’exposition, elles, impliquent l’incorporation du SDHI dans un régime le plus souvent sec (galettes pour rongeur), ce qui est moins favorable à son assimilation : l’innocuité peut alors résulter d’une assimilation très inférieure à celle estimée lors des études ADME. Le régime des humains peut être considéré comme intermédiaire entre ces deux modes d’administration.

- Une toxicité a été parfois observée dans les dossiers avec des doses fortes de SDHI. Si l’on considère l’exposition des populations maintenue dans le respect des VTRs, les niveaux d’exposition restent faibles. Il faut envisager alors les effets sur le long terme d’une inhibition très partielle de la SDH. Dans le cas de l’ingestion, les organes les plus exposés sont le tractus digestif et donc le foie. Dans ce contexte, le risque que je considérerais en premier lieu serait une augmentation du risque de stéatose hépatique (ndlr, excès de graisses dans le foie), probablement faible, mais concernant l’ensemble de la population. Cet effet serait généralisable à d’autres poisons mitochondriaux et avec un risque d’effet cumulatif entre différents polluants.

Quel regard portez-vous sur les conclusions de l’Agence sanitaire et des deux comités d’experts spécialisés (CES) vis-à-vis des travaux du groupe de travail ? Dans quelle mesure les risques des pesticides SDHI, et notamment ceux liés à votre champ d’expertise, vous semblent-ils correctement évalués ?

F.B : Je n’ai pas examiné en détail le rapport final ni les conclusions des CES. J’avoue m’être un peu éloigné de ce dossier. En effet, le point de vue consistant à ne prendre en compte que des effets avérés étayés par des observations statistiquement significatives, rendait la prise en compte d’effets mitochondriaux impossible dès le départ.

Il m’a également semblé que la rédaction du rapport, fin 2022, ne permettrait pas au lecteur de déterminer si un point de vue qui y est exprimé est consensuel, majoritaire, ou plus influent.

Un problème est l’absence de test OCDE adapté à la toxicité mitochondriale. Et surtout à une toxicité « bas bruit » dont les effets délétères peuvent être difficile à mettre en évidence, et être sujets à de fortes variations individuelles. Les SDHI ne sont qu’un exemple.

Quelques difficultés résident dans les documents utilisés :

- Certains documentsLes formulaires « 3B6 », à savoir les volumes des dossiers réglementaires dédiés aux données toxicologiques et métaboliques. peuvent être influencés par la nature de leur rédacteur (pétitionnaire, à savoir les sociétés commercialisant les SDHIsNote de M. Bouillaud : « Ces sociétés financent et le plus souvent réalisent les études expérimentales d’exposition aux SDHIs et sur cette base proposent donc des valeurs expérimentales comme base du calcul des VTRs. Valeurs qui sont examinées, approuvées et/ou modifiées par le système d’évaluation européen » .) et ponctuellement me paraissent irrecevables. Ceci ne juge en aucun cas de la compétence de leurs rédacteurs, mais de ce qu’ils considèrent comme acceptable dans la négociation nourrie par ces dossiers. A ce titre, l’exigence du régulateur est déterminante.

- Ces documents correspondent à une approche réglementaire, qui exclut par principe une description des mécanismes possibles des effets qui apparaissent – au rédacteur – comme reliés à la molécule SDHI considérée. La convergence entre cette approche réglementaire et une recherche dédiée à une explication mécanistique n’est donc pas établie, et si les experts de l’une peuvent être consultés, ils ne peuvent légitimement valider les conclusions de l’autre.

Béatrice Morio-Liondore est directrice de recherches à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE). Chercheuse en physiologie de la nutrition, elle a rejoint en 2013 le laboratoire CarMeNCardiovasculaire, métabolisme, diabétologie et nutrition. pour étudier les mécanismes moléculaires et cellulaires du diabète. Autrice de nombreux articles sur le rôle des mitochondries dans la santé humaine (foie, obésité, vieillissement, …), son expertise s’avérait elle aussi précieuse pour répondre aux objectifs du GT. Béatrice Morio-Liondore y a participé intuitu personae du fait de cette expertise et en a démissionné le 20 décembre 2022.

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous quitté le groupe de travail SDHI ?

B. M-L : Lorsque l’Anses s’est autosaisie pour actualiser les données de la littérature scientifique sur les substances de la famille des SDHI, deux attentes semblaient ressortir : la revue des valeurs toxicologiques de référence (VTR) et la réévaluation des risques sanitaires. Le groupe de travail SDHI qui en a résulté était donc hybride, composé de deux entités : toxicologie et réglementation d’une part, fonction mitochondriale et métabolisme énergétique d’autre part. J’étais l’un des experts de la seconde entité, avec un accent particulier sur la physiologie humaine et la pathophysiologie des maladies métaboliques. Après un travail approfondi et chronophage d’analyse de la littérature pendant les premiers mois du GT SDHI, l’examen des VTR a été imposé au GT comme la principale demande. Le manque de temps et ma faible connaissance du monde réglementaire a rendu ma position inconfortable, je n’étais pas en mesure de porter un avis critique sur les décisions prises par le GT. J’ai donc décidé de quitter le groupe. Cependant, les principales conclusions issues de mon travail bibliographique et discutées en GT avant mon départ ont été intégrées dans le rapport.

En 2023, le Conseil scientifique de l’Anses soulignait que le « décalage entre connaissances académiques et expertise règlementaire » menaçait la crédibilité de son expertise scientifique. Exemple avec les SDHI : leurs effets connus sur les mitochondries sont ignorés dans le cadre règlementaire. Quels sont les risques principaux des pesticides SDHI sur la santé humaine et animale ? Et comment percevez-vous cet angle mort réglementaire ?

B. M-L : La structure du complexe mitochondrial SDH est fortement conservée entre espèces. La littérature montre que les SDHI sont capables d’inhiber la SDH chez les mammifères et d’autres organismes, au-delà des champignons cibles des traitements. Par analogie, on pense forcément à la roténone, utilisé comme insecticide, qui inhibe le complexe I de la chaîne respiratoire mitochondrialeLa chaîne respiratoire mitochondriale est un ensemble de protéines situées dans les mitochondries, qui agissent comme des « usines » à énergie pour la cellule. Elle sert à transformer les nutriments (comme le glucose) et l’oxygène en énergie sous forme de molécule d’ATP, essentielle pour faire fonctionner tous les processus cellulaires. Elle se divise en 4 complexes., mais aussi aux herbicides diquat et paraquat, dont une des cibles est la fonction mitochondriale. Utilisés pendant de nombreuses années en l’absence d’étude de toxicité pour les mammifères, les données épidémiologiques montrent aujourd’hui que l’exposition à la roténone, au diquat ou au paraquat augmente le risque de maladie de Parkinson.

Ma vision est celle d’un physiologiste et se limite à ce contexte. L’implication de la recherche académique européenne et internationale semble indispensable pour appréhender correctement l’impact dans les différents organes d’une altération aigu et chronique de la fonction mitochondriale induite par une exposition aux SDHI. Ceci nécessite un cadre méthodologique concerté et commun, mais également une approche de « science ouverte » qui manque aujourd’hui dans les dossiers réglementaires.

Quel regard portez-vous sur les conclusions de l’Agence sanitaire et des deux comités d’experts spécialisés vis-à-vis des travaux du groupe de travail ? Dans quelle mesure les risques des pesticides SDHI, et notamment ceux liés à votre champ d’expertise, vous semblent-ils correctement évalués ?

B. M-L : Ces travaux constituent une étape. Il convient de noter qu’une analyse approfondie de la littérature a été effectuée sur les dysfonctionnements de la SDH dans les pathologies et sur la toxicité des SDHI par organe. Les conclusions sont disponibles dans le rapport et dans les avis divergents en annexe. Elles mettent en évidence des effets communs des SDHI sur les organes cibles (foie, reins, surrénales, thyroïde, neurones). Elles soulignent également l’urgence de poursuivre les investigations pour établir les effets des SDHI sur les organes reproducteurs et le développement fœtal. Enfin, une conclusion majeure du rapport est la nécessité d’évaluer au plus vite le potentiel perturbateur endocrinien des SDHI. Il est donc important que l’Agence sanitaire et la communauté scientifique se saisissent des alertes et poursuivent les investigations.

Pour enfin protéger les abeilles et les pollinisateurs sauvages, exigez une évaluation réelle de chaque pesticide vendu en France !

Signer la pétition de POLLINIS

POLLINIS SE BAT POUR SAUVER L’ABEILLE NOIRE

ET LES ABEILLES LOCALES D’EUROPE

POLLINIS entend protéger l’abeille noire et toutes les abeilles locales européennes dans leur environnement. Elle milite pour cela auprès des décideurs politiques français et européen, et développe des projets de conservation avec des apiculteurs aux pratiques naturelles et peu interventionnistes, qui permettent aux butineuses d’évoluer, de s’adapter constamment aux conditions changeantes de leur environnement. Comme elles le font depuis des millions d’années.

POLLINIS a besoin du soutien de toutes les personnes engagées dans cette lutte vitale pour la survie des abeilles et de la biodiversité qui en dépend. S’il vous plaît, faites un don aujourd’hui même pour financer nos actions et nos recherches !

Si vous payez des impôts, votre don ouvre droit à 66% de réduction fiscale. Exemple : un don de 10€ par mois vous revient à 3,40€ après impôts

Choisissez une option

Veuillez sélectionner un montant avant de continuer.